このようなお悩みはありませんか?

ぎっくり腰を繰り返す。

何年も慢性的な腰痛がある。

長く座っていると腰が痛い

慢性腰痛の多くの方は「筋力がない」「体幹が弱い」と感じられています。

実際に慢性腰痛の方は体幹が安定しない方が多く見受けられ、コアの筋肉、いわゆるインナーマッスルが働きずらい状況となっていることがほとんどです。

今回はそれに対して、コアの筋肉の種類、説明〜実際にできるエクササイズまでご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

そもそもインナーマッスルとは?

「インナーマッスルが弱いから腰痛」「コアが使えていないから腰痛」よく聞く言葉ではないでしょうか?(冒頭でも使っておりました。笑)

それでは具体的にインナーマッスルとはなんなのか?

今回お伝えするのは体幹のインナーマッスルについてです。

結論5つあります。

①横隔膜②腹横筋③多裂筋④骨盤底筋⑤大腰筋

なぜこれが必要なのか?どうやって体幹が安定するのか?

一つずつ解説していき、エクササイズ動画をご紹介します。

はじめに知っておきたい位置関係

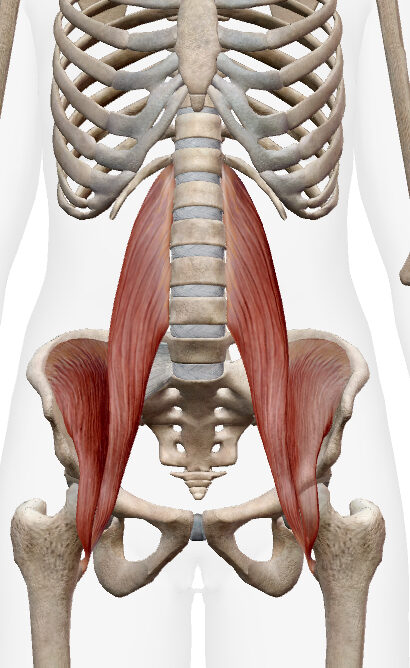

まずははじめに5つの筋肉の位置関係についてお伝えします。

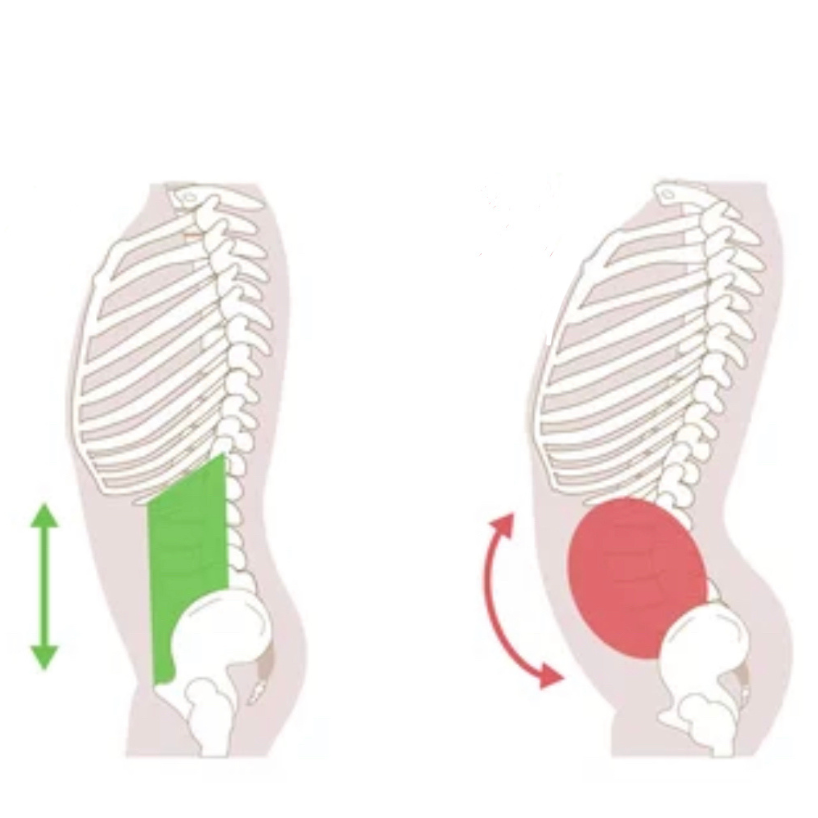

画像をご覧いただくとイメージがつくかと思いますが、

上に横隔膜、下に骨盤底筋、前に腹横筋、後ろに多裂筋、真ん中に大腰筋が存在します。

この位置関係が揃っていることが体幹を鍛える上で最低条件であり、

逆に言うと、この位置関係が崩れていると、どんなに鍛えても本当の意味で体幹は安定はしません。

上の画像のように左は骨盤の上に胸郭があり位置関係が整っていると言えます。

しかし右はいわゆる反り腰であり、位置関係が崩れているのがわかるかと思います。

前提条件としてこの位置関係の認識があった上で各々の筋の機能やエクササイズを解説していきます。

①横隔膜

最初は横隔膜についてです。

横隔膜はドーム状になっており呼吸機能と密接に関係します。

横隔膜の機能は息を吸うときに収縮し下がり、息を吐くと弛緩して上がります。

イメージがしやすいように説明していくと、

横隔膜の上には肺があり、その下には内臓があります。

息を吸うことによって横隔膜が下がる。これによって肺は広がるスペースができるため多くの空気を貯めることができます。

また、その下の内臓(腹腔)は横隔膜が下がることで腹圧が上がり、樽のような状態にすることができます。

この横隔膜の働きによって腹圧が上がり、体幹が安定するようになります。

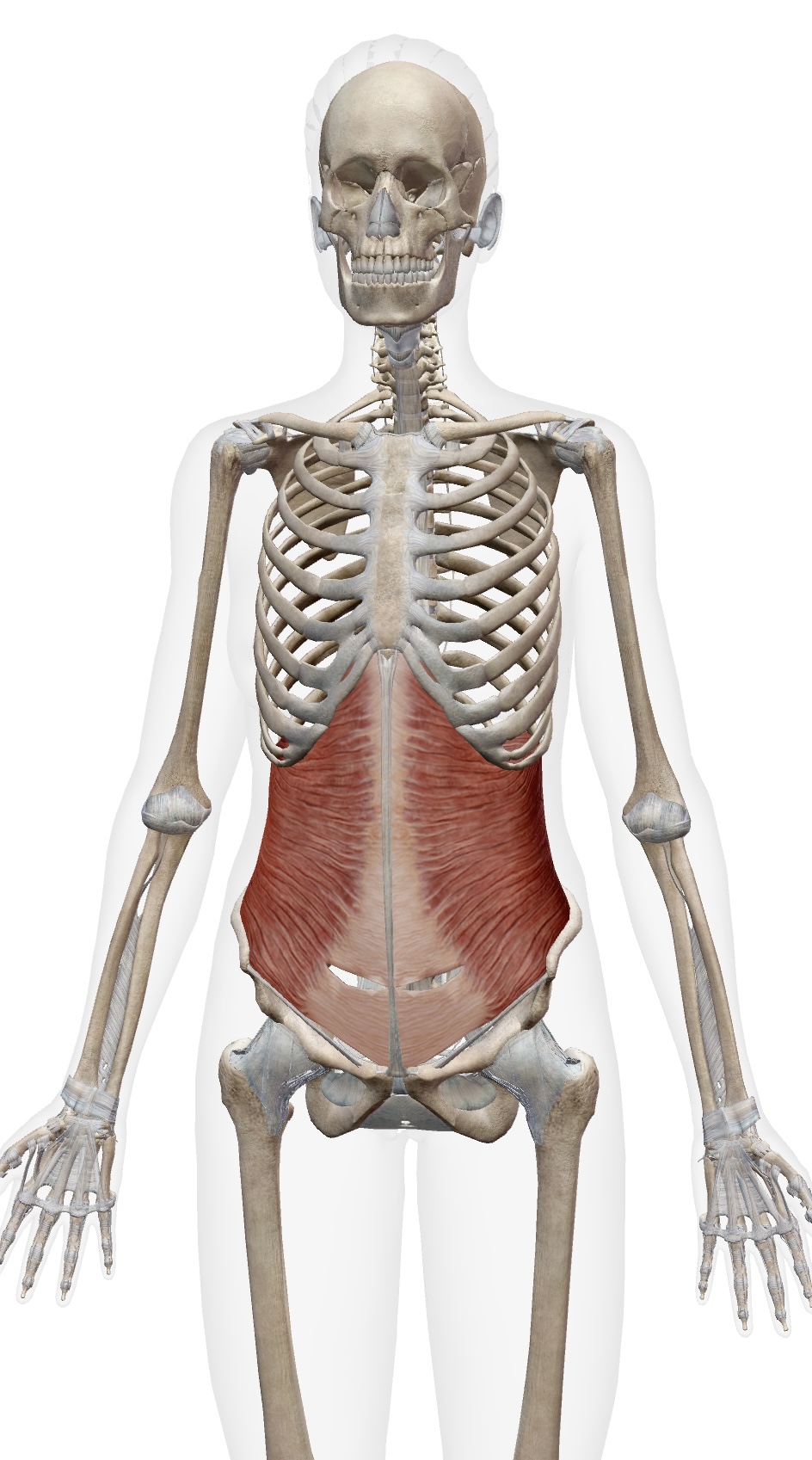

②腹横筋

次に腹横筋についてです。

前から体幹を支えてくれる筋肉になります。

腹横筋は腹筋群の中で一番深層に位置しており、コルセットのような役割を果たしています。

筋の繊維の方向を見ていただくとわかると思いますが、横方向に走行しております。これがコルセットの役割を果たしてくれます。

また、後ろでは胸腰筋膜と連結して腰椎を安定させてくれます。

腰痛の人はこの腹横筋が先行して働かないことがわかっており、腹横筋の機能が低下して腰椎が安定しないことが示唆されています。

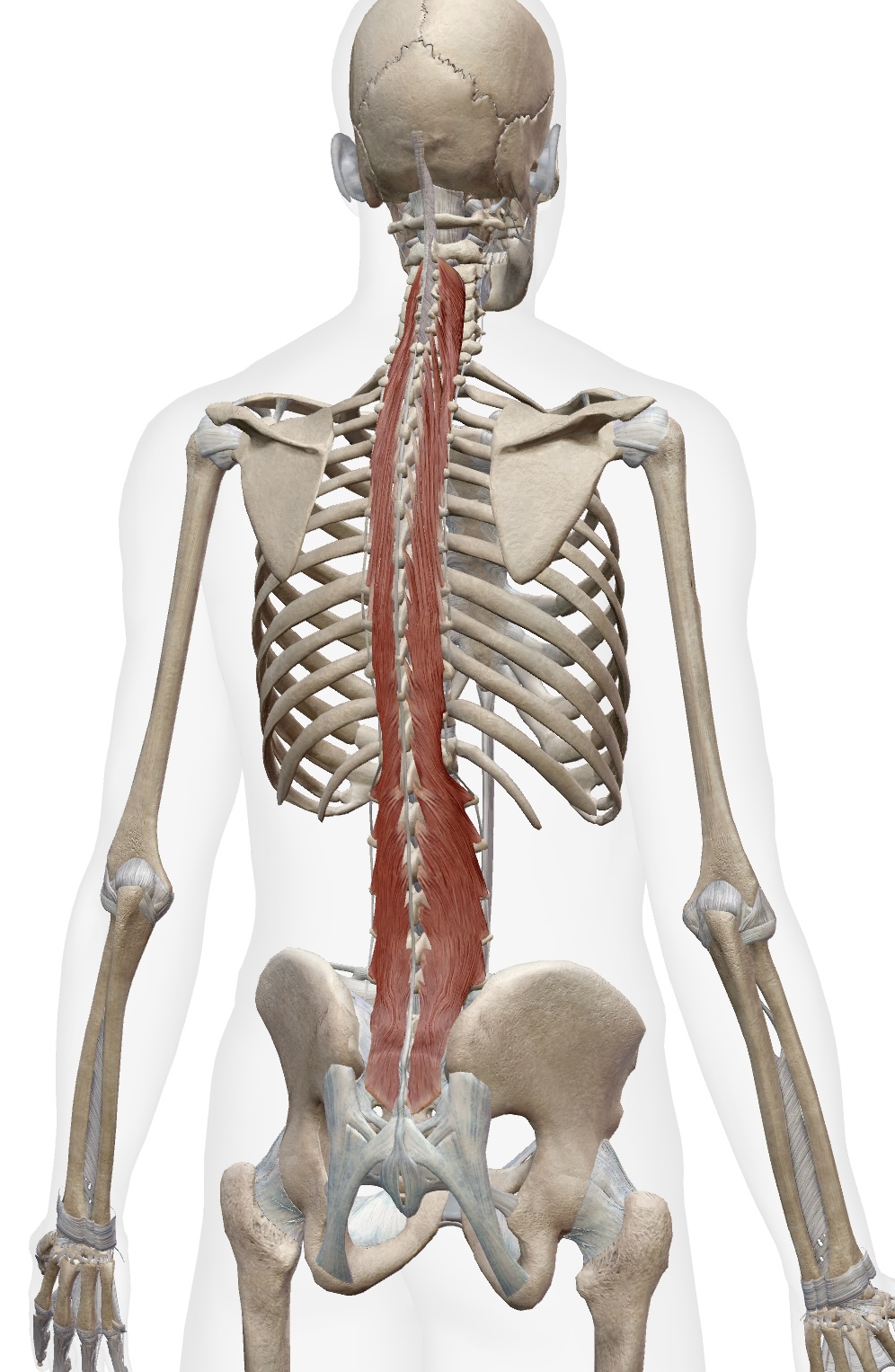

③多裂筋

次に多裂筋です。

背骨の脇に付着する多裂筋。

機能としては背骨を一つずつコントロールします。細かい文節的な動きを制御していきます。腰痛の人はこの筋肉が弱くなっていることが多いです。

また、背中が硬い、背骨が硬い。そんな人はこの筋肉が硬くなっていることが多いです。この筋肉を伸ばしたりすることも必要になってきます。

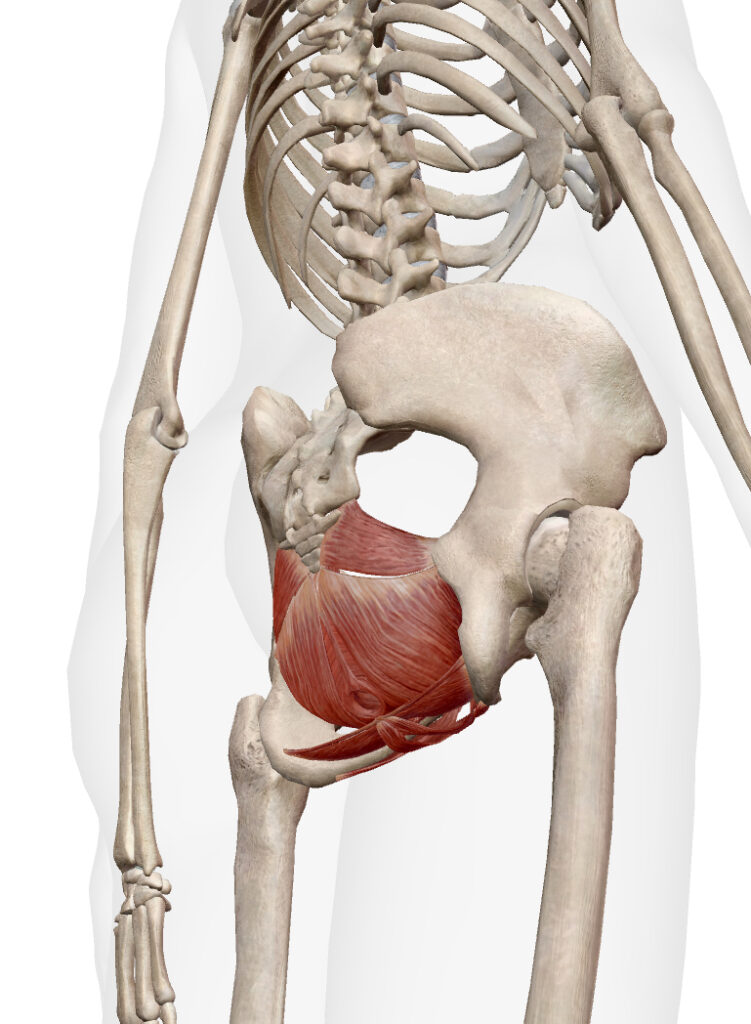

④骨盤底筋群

次に骨盤底筋群についてです。

骨盤の下にある骨盤底筋群

機能としては、尿もれを防いだり、呼吸時に下から圧をかけることによって腹腔内圧を高めてくれます。この筋肉単体で鍛えることは難しく、殿筋群との連結が豊富なため、一緒に鍛えることが望ましいと言えます。

しかし、強くなりすぎると尾骨を巻いてしまうので仙腸関節が不安定になることもあります。

⑤腸腰筋

最後に腸腰筋です。

腸腰筋は大腰筋と腸骨筋を合わせて腸腰筋と呼びます。

機能として腰椎のS字カーブを保つことで、姿勢に密接に関わってくる筋肉です。

また横隔膜との筋連結もあり呼吸とも深く関わってきます。

エクササイズ

一つずつ動画で解説〜エクササイズとなっております。

まとめ

・腰痛改善に必要な体幹の筋肉は5つある。

・姿勢にとっても大切な筋肉

・全ての筋の位置関係が大切になる。

いかがでしたか?

正直これらを正確に鍛えるのはとても難しいです。

なので直接見た方が正確に動けることができます。

ぜひ一度お越しください。